उड़ीसा के लिंगराज मंदिर की स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएँ लेख में लिंगराज मंदिर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उड़ीसा की कलिंग स्थापत्य शैली, मंदिर की योजना (विमान, जगमोहन, नाटमंडप, भोगमंडप), मुख्य शिखर और मूर्तिकला, निर्माण सामग्री, शिल्प एवं तकनीकी विशेषताएँ, धार्मिक-सांस्कृतिक महत्व, तथा इसका अन्य मंदिरों पर प्रभाव बताया गया है।उड़ीसा के लिंगराज मंदिर की स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएँ अंत में इसे उड़ीसा की स्थापत्य कला का सर्वोच्च उदाहरण कहा गया है।

परिचय

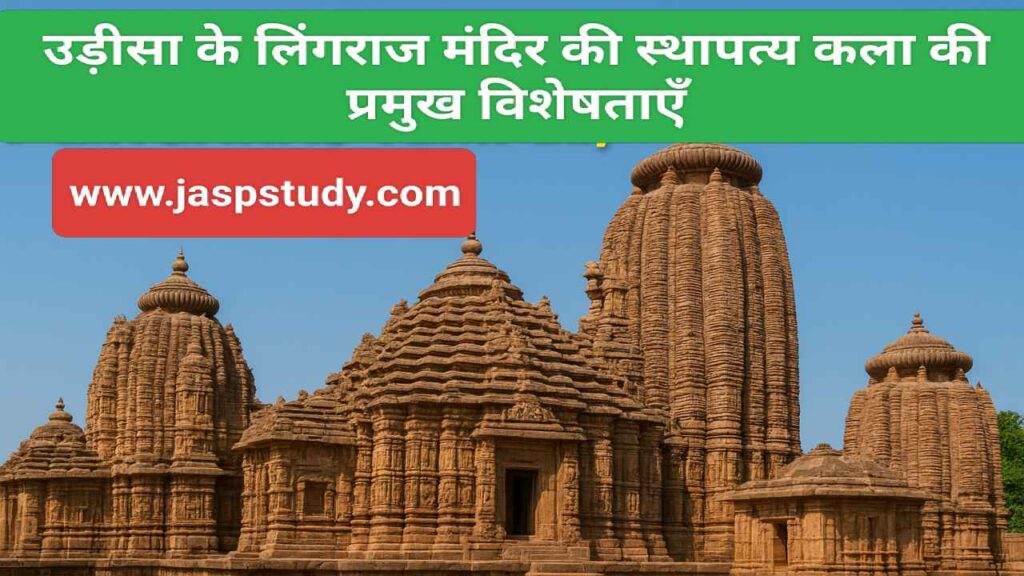

भारत की प्राचीन स्थापत्य कला विश्वभर में अपनी भव्यता, सूक्ष्मता और प्रतीकात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से उड़ीसा (ओडिशा) की मंदिर वास्तुकला अपने विशिष्ट शैलीगत रूप और धार्मिक भावना के अद्भुत संगम के कारण भारतीय मंदिर स्थापत्य का स्वर्णिम अध्याय मानी जाती है। इसी परंपरा का सर्वोत्तम उदाहरण लिंगराज मंदिर (Lingaraja Temple) है, जो भुवनेश्वर में स्थित है। यह मंदिर न केवल उड़ीसा की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है बल्कि भारत की नागर शैली की ओड़िसी उपशैली का चरमोत्कर्ष भी माना जाता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

उड़ीसा के लिंगराज मंदिर की स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएँ- लिंगराज मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में सोमवंशी राजा ययाति प्रथम (Yajati I) द्वारा कराया गया था। बाद में इसके निर्माण और विस्तार का कार्य गंग वंश के शासकों ने पूरा किया। यह मंदिर भगवान हरिहर (भगवान शिव और विष्णु का संयुक्त रूप) को समर्पित है। यहाँ का मुख्य शिवलिंग ‘लिंगराज’ के नाम से प्रसिद्ध है, जो ‘त्रिभुवनेश्वर’ या ‘भुवनेश्वर’ नाम का कारण भी बना।

उड़ीसा मंदिर स्थापत्य की पृष्ठभूमि

उड़ीसा की स्थापत्य शैली को “कलिंग शैली” भी कहा जाता है। यह शैली मंदिरों की ऊँचाई, अनुपात, शिखर की आकृति और मूर्तिकला की सूक्ष्मता के लिए प्रसिद्ध है। इसमें चार मुख्य भाग होते हैं —

- विमान (Deul) – गर्भगृह या मुख्य मंदिर

- जगमोहन (Jagamohana) – सभा मंडप या प्रवेश कक्ष

- नाटमंडप (Natamandira) – नृत्य या भक्ति आयोजन का मंच

- भोगमंडप (Bhogamandapa) – प्रसाद अर्पण का स्थान

लिंगराज मंदिर में इन सभी चार भागों का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है।

- खजुराहो के मंदिरों की स्थापत्य विशेषताएं | Khajuraho ke mandiro ki vishestaye B.A 3rd Year Notes

- रांके द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक प्रवृत्तियाँ और उनका महत्व B.A 3rd Year Notes

- टॉयनबी के अनुसार सभ्यता के उत्थान एवं पतन की प्रक्रिया B.A 3rd year Notes

- भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला का वर्णन

- हड़प्पा सभ्यता के नगर विन्यास(Town Planning) की प्रमुख विशेषताएँ

- प्राचीन भारतीय कला की प्रमुख विशेषताएँ

मंदिर का विन्यास और योजना

लिंगराज मंदिर एक विशाल प्रांगण में स्थित है, जो ऊँची पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है। इस प्राकार की ऊँचाई लगभग 7.5 मीटर है। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में स्थित है, जो सूर्य और पवित्रता का प्रतीक है।

मंदिर परिसर में लगभग 150 छोटे-बड़े उपमंदिर हैं जो विभिन्न देवताओं — पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, भुवनेश्वरी आदि — को समर्पित हैं।

पूरा मंदिर एक वर्गाकार योजना पर बना है और इसका ऊर्ध्वाधर विकास ‘पंचरथ’ (पाँच रेखीय उभारों) वाला है, जो ओड़िसी शैली की विशेष पहचान है।

मुख्य मंदिर (विमान या देउल)

मुख्य गर्भगृह का शिखर (Vimana) अत्यंत ऊँचा और गोलाकार गुंबदाकार रूप में ऊपर की ओर उन्नत है। इसकी ऊँचाई लगभग 180 फीट (55 मीटर) है।

शिखर के ऊपर ‘आमलक (Amla)’ और ‘कलश (Kalasha)’ स्थित हैं, जो स्थापत्य का संतुलन बनाए रखते हैं और धार्मिक प्रतीक भी हैं।

गर्भगृह के भीतर स्थित ‘स्वयंभू लिंग’ काले ग्रेनाइट पत्थर का है, जो शिव और विष्णु दोनों के स्वरूप को दर्शाता है।

विमान के बाहरी भाग पर तीन स्तरों में नक्काशी की गई है —

- निचले स्तर पर युद्ध दृश्य और नृत्य करते हुए अप्सराएँ,

- मध्य भाग में देव-देवियों की मूर्तियाँ,

- ऊपरी भाग में कुसुम, बेल-बूटे और किम्पुरुषों की आकृतियाँ उकेरी गई हैं।

जगमोहन (सभा मंडप)

मुख्य मंदिर के आगे स्थित जगमोहन का शिखर अपेक्षाकृत छोटा है और यह पिरामिडाकार छत से ढका हुआ है।

इसका निर्माण चार भागों में विभाजित है और प्रत्येक भाग में सुंदर अलंकरण है। अंदर का भाग विशाल स्तंभों द्वारा समर्थित है, जिन पर फूलों, बेलों और देवी मूर्तियों की नक्काशी की गई है।

यहाँ भक्तों के एकत्र होने और पूजा-अर्चना करने का स्थान होता है।

नाटमंडप और भोगमंडप

लिंगराज मंदिर में नाटमंडप (Natamandira) का निर्माण बाद में हुआ, संभवतः 12वीं शताब्दी में। यह भाग भक्ति नृत्यों और संगीत कार्यक्रमों के लिए प्रयोग होता था।

इसमें ऊँचे स्तंभों की कतारें हैं, जिनके शीर्ष पर उत्कृष्ट नृत्य मुद्रा में अप्सराएँ और गंधर्व दर्शाए गए हैं।

भोगमंडप मंदिर के सबसे आगे स्थित है, जहाँ भगवान को अर्पित प्रसाद तैयार और वितरित किया जाता है।

निर्माण सामग्री और शिल्पकला

लिंगराज मंदिर मुख्यतः बलुआ पत्थर (Sandstone) से निर्मित है, जिसे स्थानीय खदानों से लाया गया था।

इस पत्थर पर की गई नक्काशी अत्यंत सूक्ष्म और गहराई लिए हुए है। कलाकारों ने पत्थर में इतनी कोमलता से आकृतियाँ उकेरी हैं कि वे जीवंत प्रतीत होती हैं।

मूर्तियों में गति, भाव और सौंदर्य का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है।

मूर्तिकला की विशेषताएँ

उड़ीसा की मूर्तिकला अपनी नाजुकता और भक्ति भावना के लिए प्रसिद्ध है। लिंगराज मंदिर में मूर्तियाँ केवल सजावट नहीं बल्कि धार्मिक प्रतीक हैं।

यहाँ की मूर्तियाँ तीन श्रेणियों में बाँटी जा सकती हैं —

- दैविक मूर्तियाँ – शिव, पार्वती, विष्णु, गणेश, कार्तिकेय, दुर्गा आदि देवताओं की।

- मानव मूर्तियाँ – नर्तक, संगीतकार, योद्धा, सेवक, भक्त आदि।

- प्राकृतिक आकृतियाँ – पशु, पक्षी, बेलें, फूल आदि।

- शिव-पार्वती के दृश्य, नटराज की मुद्रा, नारी सौंदर्य की अभिव्यक्तियाँ और हाथी-सिंहों की आकृतियाँ मंदिर की दीवारों पर अद्भुत संतुलन में उकेरी गई हैं।

स्थापत्य शैली की तकनीकी विशेषताएँ

ऊर्ध्वाधरता (Verticality): शिखर का ऊपर की ओर उठता हुआ रूप ‘आकाश की ओर उन्मुख भक्ति’ का प्रतीक है।

पंचरथ योजना: प्रत्येक दीवार पाँच उभारों (रथों) में बँटी है, जो प्रकाश और छाया का सुंदर खेल रचते हैं।

गोलाकार आमलक और कलश: स्थायित्व और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रतीक हैं।

ज्योमेट्रिक संतुलन: प्रत्येक भाग का अनुपात गणितीय सटीकता से निर्धारित है, जिससे मंदिर का हर हिस्सा सौंदर्यपूर्ण सामंजस्य रखता है।

धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकात्मकता

लिंगराज मंदिर केवल स्थापत्य का नमूना नहीं बल्कि धर्म और संस्कृति का केंद्र भी है। यहाँ प्रतिवर्ष प्रसिद्ध शिवरात्रि उत्सव और रथ यात्रा होती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं।

मंदिर की योजना को मानव शरीर और ब्रह्मांड के प्रतीकात्मक रूप में देखा जाता है — गर्भगृह ‘हृदय’ का प्रतीक है, शिखर ‘सिर’ का, और भोगमंडप ‘पैरों’ का।

अन्य स्थापत्य प्रभाव

लिंगराज मंदिर की स्थापत्य परंपरा ने आगे चलकर उड़ीसा के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों — कोणार्क सूर्य मंदिर और जगन्नाथ पुरी मंदिर — के निर्माण को भी प्रभावित किया।

इस मंदिर ने ओड़िसी कला, नृत्य और मूर्तिशिल्प के विकास में भी प्रेरणा प्रदान की।

निष्कर्ष

लिंगराज मंदिर उड़ीसा की स्थापत्य परंपरा का शिखर है। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारतीय कला, संस्कृति और तकनीकी कुशलता का सजीव प्रतीक है।

इसके शिखर की ऊँचाई, मूर्तियों की सूक्ष्मता, योजना की सटीकता और समग्र सौंदर्य यह दर्शाता है कि 11वीं शताब्दी के भारतीय शिल्पकार न केवल धार्मिक दृष्टि से समर्पित थे, बल्कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सौंदर्यबोध से भी संपन्न थे।

इस प्रकार लिंगराज मंदिर भारतीय स्थापत्य कला की उस ऊँचाई का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ आस्था और कला एकाकार होकर परम सौंदर्य की सृष्टि करती हैं।